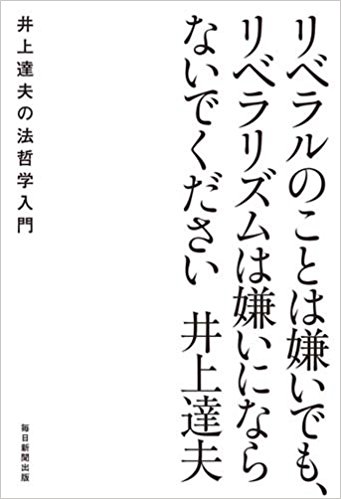

モーリーがニコ生でモーリー・チャンネルというのをやっていた時に、ゲストでやってきた井上達夫氏の変わったあごひげと頭の良さそうなところに惹かれて買ったのだが、なかなか読む機会を得ず長く積ん読されていたのだが、年末に村本氏との朝生での発言などから開いてみた。

リベラリズムとは何か。リベラリズムには二つの歴史的起源があります。「啓蒙」と「寛容」です。

啓蒙主義とうのは、理性の重視ですね。理性によって、蒙を拓(ひら)く。因習や迷信を理性によって打破し、その抑圧から人間を解放する思想運動です。十八世紀にはフランスを中心にヨーロッパに広がり、フランス革命の推進力になったとされる。

寛容というのも、西欧の歴史の文脈から出てくる。宗教改革のあと、ヨーロッパは宗教戦争の時代を迎えました。大陸の方では三十年戦争、イギリスではピューリタン革命前後の宗教的内乱。<中略>それがウエストファリア条約でいちおう落ち着いた、というか棲み分けができた。その経験から出てきたのが寛容の伝統です。宗教が違い、価値観が違っても、共存しましょう、という。

これまでの寛容についての考え方では、人はすべての場合に寛容であるべきというわけではなく、不寛容な者には不寛容であるべきだ、とする。<中略>しかし、グレイは、不寛容な政治体制や文化に対しても、寛容であれ、という。

列に割り込んでくる奴がいる。お前には割り込みをしても文句がないんだよな?というのが僕の考えである。

カントの哲学は、理性批判でした。理性というのは、理性にできることの限界を越えて、勝手なことをやりはじめる欲望を内包している。それが「形而上学」だ、と。

自分が「忌まわしい」と思っている深淵に従って生きている連中がいて、嫌な奴だと思うが、まあ許してやる。もっと言えば、「本当は殺したいけど我慢する」、その代わり、そいつらが自分の生き方や信念に文句をつけたり干渉してくることは絶対許さない。互いに相手の蛸壺に介入するのを自制することで、自分の蛸壺のなかでは唯我独尊を守って共存する。そういうニュアンスが「トレランス(tolerance)」という言葉になくはない。

日本語の「寛容」は、それとは違いますね。寛(ひろ)く、容れる、ですから。この意味での英語は、むしろ「オープン・マインデッド」です。

自分と視点を異にする他者に対し、自分に文句をつけてこない限り、「嫌な奴だけど我慢してやる」ではなくて、そういう他者からの異議申し立てや、その撹乱(かくらん)的な影響に対し、それを前向きに受け入れる。それは自分のアイデンティティを危うくする恐れもあるけれど、あえて引き受けよう、という度量ですね。それによって自分が変容し自分の精神の地平が少し広がっていくかもしれない。

それこそが、寛容のポジだと、私は思います。

朝生なんか見てると、このポジを持っている様には見えないが、まああれはテレビショーで、あれだけで人を判断するのはよくないが、本当は殺したいけど、というような強い表現が出てくる。こいつを殺してやりたいというような気持ちにはならない。関わらないことにしようという気持ちになるだけ。やや強すぎる表現では?

寛容でありたいとは思うし、嫌いでない人間の話は聞く様に努めようと、今また思うが、やはり嫌いな人間の話まで肯定的に聞くのは簡単ではない。気持ちが出ちゃうからね。でも、寛容を思い出せるくらいの理性は残しておきたい。

つまり、自分は自分だから、他者より優遇されるべきだ、とか。自分の国だから特権的にあつかわれるべきだ、あるいは、自分の子供だから特権的にあつかわれるべきだ、とか。

そういう、当事者の個体的な同一性のみが理由になっている差別は、普遍化できない。

普遍化できない差別は、排除されなければいけない。これが、どの正義の構想も制約される、共通の正義概念の要請です。

いくら集合化された理性とか、長い歴史に裏打ちされたとかいっても、たとえば、カースト制はいいのか、と。

たしかに、カースト制にしろ、それが長く続くことで社会システムん安定化があるだろう。そして、その安定が失われると、確かにある弊害が生じるのかもしれない。しかし、それらはつねに批判的に吟味していく必要があると思う。

天皇制しかり、王制しかり。賛成派の寛容が必要にあるが、途方もない道のりを感じる。

前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

芦田修正によれば、「前項の目的を達するため」の一文があるので、自衛軍を持つことはできるのだとか、この一文では欺瞞が残るなど、言葉の解釈でどちらとも取れる話を聞いていると、どちらにも頷けてしまう。

句読点の位置が、読みづらさを生む感じがする。難しい言葉を並べてしまうのは、頭の良い人の悪いところか。その言葉を使わないと説明できないのか。いや、僕が言葉をしらないだけなのだ。