エゴン・シーレがこんなにたくさんの風景画を描いていたとは知らず、風景画もいかにもエゴン・シーレの画風でかっこいい。

BLUE GIANT SUPREME(6)- 石塚真一

A History of Pictures – David Hockney Martin Gayford

インベスターZ(8) – 三田紀房

今すぐ現場で使える コンテンツ ストラテジー ―ビジネスを成功に導くWebコンテンツ制作 フレームワーク+ツールキット – ミーガン・キャシー

今よりももっとビジネスに貢献できるサイトづくりと運用をしていくために。

インベスターZ(7) – 三田紀房

失敗を自分の中にため込むとどんどんマイナス思考になっていく すると臆病で消極的になり負のオーラを発するようになる…そんな人に絶対に運は向いてこない

「並外れたことをしなくても並外れた業績を達成することはできる」

「食べたいものをはっきりと言う」

「味ひとすじ 永谷園」

インベスターZ(6) – 三田紀房

特に日本人のはね… 譲り合いの精神でみんなの意見を取り入れて結局中途半端な決定をしてしまう

優秀な人ほど細かい配慮をしたがるでしょうからね

カメラ屋とはカメラ機や写真現像技術を売るのではない

「商品販売を通じてお客さんに満足してもらう」これが商売だと!

写真の中のたくさんの笑顔を見てそう気づいたのだ

事業に勝ち負けを求めるヤツ そんなヤツの金は1兆円積まれてもいらない

勝つとか負けるとかが口癖になってるヤツ… 投資家なら最悪だ

インベスターZ(5) – 三田紀房

何をしてきたかと同じくらい 何をしてこなかったかを誇りたい

統計学的に言って急激に上昇したものは必ず急降下して元に戻る…これは自然の道理

つまり古い人が死なないと新しいものは生まれないってことです

インベスターZ(4) – 三田紀房

なぜなら日本のベンチャー企業は起業して10年以内に93%が潰れる

残り7%の企業に可能性を賭けたとしてもかろうじて経営を維持している状態

そこから生き残るのはせいぜい1社…100人起業して成功するものはたった一人だ

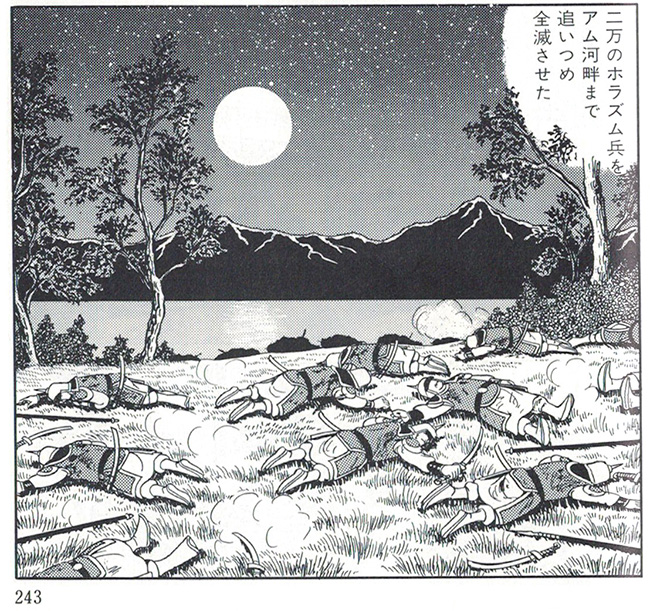

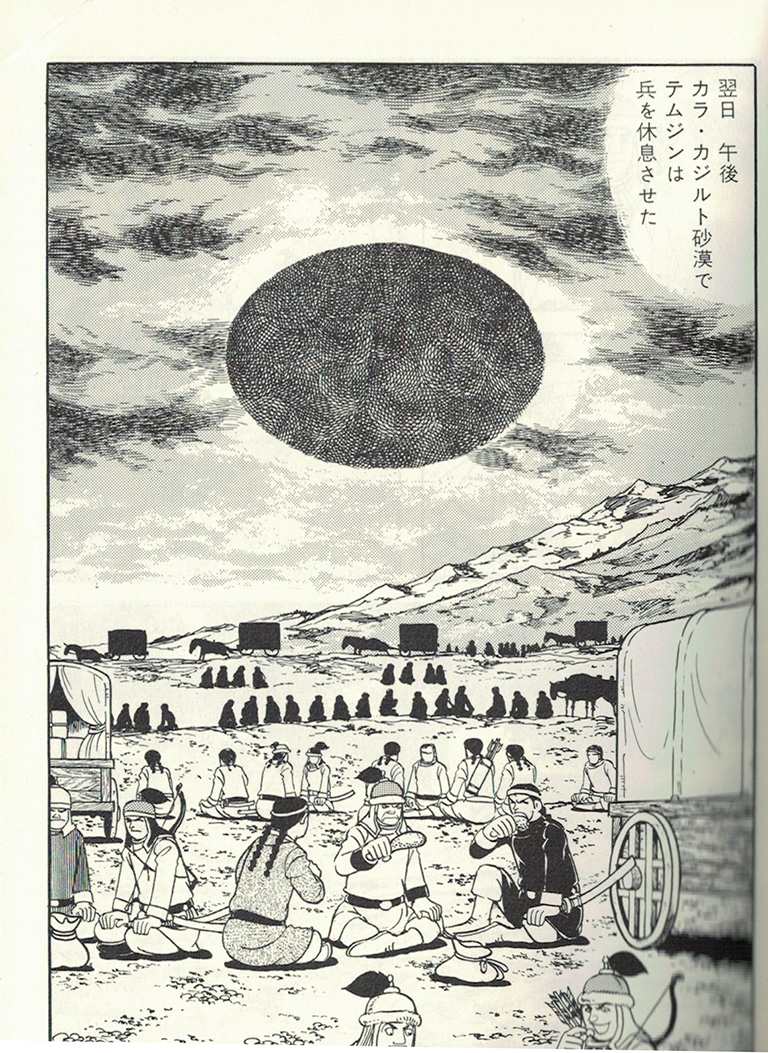

チンギスハーン5 – 横山 光輝

山の稜線が月明かりに照らされている表現。

砂漠の照りつける太陽の表現。

葉隠入門 – 三島由紀夫

強い男になるべく大学くらいの頃に1度読んだ本を今一度。

なぜなら、当時この一冊の本は、戦時中にもてはやされたあらゆる本と同様に、大ざっぱに荒縄でひっくくられて、ごみための中へ捨てられた、いとうべき醜悪な、忘れ去らるべき汚らわしい本の一つと考えられていたからである。

流行については、「されば、その時代時代にて、よき様にするが肝要なり。」と事もなく語られる。

打ちあけた恋はすでに恋のたけが低く、もしほんとうの恋であるならば、一生打ちあけない恋が、もっともたけの高い恋であると断言している。

われわれはきょう死ぬと思って仕事をするときに、その仕事が急にいきいきとした光を放ち出すのを認めざるをえない。

恋愛という観念については、日本人は特殊な伝統を経、特殊な恋愛観念を育ててきた。日本には恋はあったが愛はなかった。西欧ではギリシャ時代にすでにエロース(愛)とアガペー(神の愛)が分けられ、エロースは肉欲的観念から発して、じょじょに肉欲を脱してイデアの世界に参入するところの、プラトンの哲学に完成を見出した。一方アガペーは、まったく肉欲と断絶したところの精神的な愛であって、これは後にキリスト教の愛として採用されたものである。<中略>ヨーロッパ近代理念における愛国心も、すべてアガペーに源泉を持っているといってよい。しかし日本では極端にいうと国を愛するということはないのである。女を愛するということはないのである。日本人本来の精神構造の中においては、エロースとアガペーは一直線につながっている。もし女あるいは若衆に対する愛が、純一無垢なものになるときは、それは主君に対する忠と何ら変わりはない。

忠告は無料である。われわれは人に百円の金を貸すのも惜しむかわりに、無料の忠告なら湯水のごとくそそいで惜しまない。しかも忠告が社会生活の潤滑油になることはめったになく、人の面目をつぶし、人の気力を阻喪させ、恨みをかうことに終わるのが十中八、九である。

『大事の思案は軽くすべし。』『小事の思案は重くすべし』

日本では、酒席は人間がはだかになり、弱点を露呈し、どんな恥ずかしいことも、どんなぐちめいたこともあけっぴろげに開陳して、しかもあとでは酒の席だということで許されるという不思議な仕組みができている。新宿にバーが何件あるか知らないが、その膨大な数のバーでサラリーマンたちが、今夜もまた酒を前にして女房の悪口を言い、上役の悪口を言っている。そして酒席の話題は、ことに友達の間では、男らしくもないぐちや、だらしのない打ちあけ話や、そしてあくる朝になれば実際は忘れていないのに、お互いに忘れたという約束事の上に成り立つところの、小さな、卑しい秘密の打ち上げ場所になっている。

つまり、日本における酒席とは、実際は純然たるプライベートな場所ではないにもかかわらず、パブリックな場所で、人前でありながらプライベートであると言う擬制をとるような場所なのである。人が聞いても聞かぬふりをし、耳に痛くても痛くないふりをし、酒の上ということですべてが許される。しかし「葉隠」は、あらゆる酒の席を晴れの場所、すなわち公界(くがい)と呼んでいる。武士はかりにも酒のはいった席では、心を引き締めていましめなければならないと教えている。これはあたかもイギリスのゼントルマンシップと同様である。

なによりもまず外見的に、武士はしおたれてはならず、くたびれてはならない。人間であるからたまにはしおたれることも、くたびれることも当然で、武士といえども例外ではない。しかし、モラルはできないことをできるように要求するのが本質である。そして武士道というものは、そのしおたれ、くたびれたものを、表へ出さないようにと自制する心の政治学であった。健康であることよりも健康に見えることを重要と考え、勇敢であることよりも勇敢に見えることを大切に考える、このような道徳観は、男性特有の虚栄心に生理的基礎を置いている店で、最も男性的な道徳観といえるかもしれない。

子供は子供の世界においてのびのびと育ち、親のおどかしや叱りがなければ臆病になることもなく、内気になることもないというのが「葉隠」のごく自然な教育法である。

われわれ近代人の誤解は、まず心があり、良心があり、思想があり、観念があって、それがわれわれの言行にあらわれると考えていることである。また言行にあらわれなくても、心があり、良心があり、思想があり、観念があると疑わないことである。しかし、ギリシャ人のように目に見えるものしか信じない民族にとっては、目に見えない心というものは何者でもない。そしてまた、心というあいまいなものをあやつるのに、何が心を育て、変えていくかということは、人間の外面にあらわれた行動とことばでもって占うほかはない。「葉隠」はここに目をつけていれう。そしてことばの端々にも、もし臆病に類する表現があれば、彼の心も臆病になり、人から臆病と見られることは、彼が臆病になることであり、そしてほんの小さな言行の瑕瑾(かきん)が、彼自信の思想を崩壊させてしまうことを警告している。そしてある場合、これは人間にとって手痛い真実なのである。われわれは、もし自分の内心があると信ずるならば、その内心を守るために言行のはしばしにまで気をつけなければならない。それと同時に、言行のはしばしに気をつけることによって、かつてなかった内心の情熱、かつて自分には備わっていると思われなかった新しい内心の果実が、思いがけず豊富に実ってくることもあるのである。

「武士は、仮にも弱気のことを云ふまじ、すまじと、兼々心がくべき事なり。かりそめの事にて、心の奥見ゆるものなり。」

そのように敵に対して恥じない道徳は、死のあとまでも自分を美しく装い、自分を生気あるように見せるたしなみを必要とする。まして生きているうちはには、先ほどからたびたび言った外面の哲学の当然の結果として、ふつか酔いの青ざめた顔は武士としてのくたびれたありさまを示すものであるから、たとえ上に紅の粉をひいても、それを隠しおおさねばならない。

「人間一生誠に纔(わづか)の事なり。好いた事をして暮すべきなり。夢の間の世の中に、すかぬ事ばかりして苦を見て暮すは愚なることなり。この事は、悪しく聞いては害になる事故、若き衆などへ終(つひ)に語らぬ奥の手なり。我は寝ることが好きなり。今の境界相応に、いよいよ禁足して、寝て暮らすべしと思ふなり。」

いまの時代は”男はあいきょう、女はどきょう”という時代である。われわれの周辺にはあいきょうのいい男にこと欠かない。そして時代は、ものやわらかな、だれにでも会いされる、けっして角だたない、強調精神の旺盛な、そして心の底は冷たい利己主義に満たされた、そういう人間のステレオタイプを排出している。「葉隠」はこれを女風というのである。「葉隠」の美は愛されるための美ではない。体面のための、恥ずかしめられぬための強い美である。愛される美を求めるときに、そこに女風が始まる。それは精神の化粧である。「葉隠」は、このような精神の化粧をはなはだにくんだ。現代は苦い薬も甘い糖衣に包み、すべてのものが口当たりよく、歯ごたえのないものがもっとも人に受け入れられるものになっている。「葉隠」の反時代的な精神は、この点で現代にもそのまま通用する。

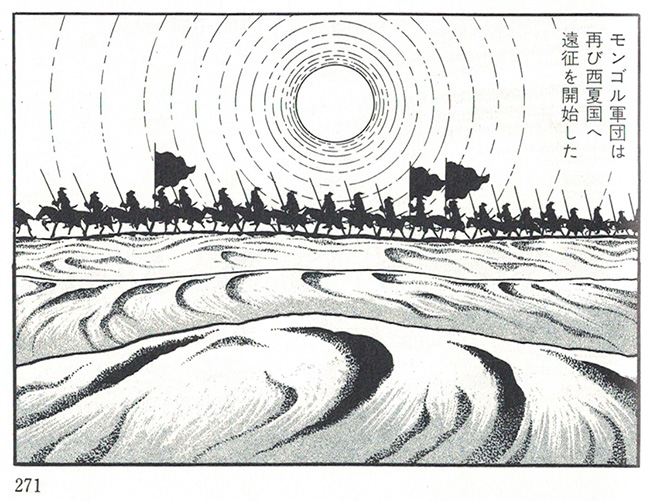

チンギスハーン4 – 横山 光輝

この太陽の描き方が新しい。

デザインの骨格 – 山中俊治

デザインの小骨話に続いて。

デザイナーを目指し始めた頃に、河北秀也氏のデザイン概論を読み、心に響く何かを感じ、これまでに何度か読み返した。あの本が自分のデザイナーとしての一部を作っていると思っている。

この山中氏からデザインというのか、ものづくりと言うべきなのかが大好きなのだろうな、ということが感じられる。自分の職業を楽しめているってのは幸せの一つだよな。

空気抵抗というものを学びました。

フェルミ推定:ある未知の数量を、いくつかの条件から推論し、短時間で概算すること。名称は、こうした概算を得意としていた物理学者のエンリコ・フェルミの名前に由来する。

「あなたが納得しているなら、何も言わない。」

多くのデザイナー=は、長くひとつの技術を育てる立場ではなく、むしろその成熟のタイミングを見極める立場にあります。常に進歩し続ける技術と人々の欲望の接点は一瞬。完成度の低い技術は見向きもされず、やっと役に立つようになった技術は、その瞬間から陳腐化し始めます。デザイナーはその一瞬を狙って、アイデアを定着させなければなりません。

一匹狼を気取るほど勇ましくはないです。みんなと一緒にやれと言われるのがなんか憂鬱なだけ。そんなワガママなと思うでしょう。私もそう思います。

「私は未来予想図を描いているのではない。現代の人々が望む未来を見せているのだ。」

道具は変わってしまいましたが、モノ作りの喜びに満ちた孤独な時間に迷いなく向き合えるのも、あの言葉を聞いたおかげかも知れません。

形を描こうとしてはいけない。構造を描くことによって自然に形が生まれる。

文章においても論文と詩が違うように、絵においても正確にかたちを描く事と、表現者として感動させる事は全く違います。

デザイン・エンジニア

へうげる

デザイナーにとっては、言葉はとても大切です。自分がつかみかかっている大切なものを表現するために、ていねいに、にごり、陳腐、あいまい、誇張を排除していくと、ごくまれにドンぴしゃの言葉に行き当たります。

そのとき、言葉は、プロジェクトの骨になるのです。

インベスターZ(3) – 三田紀房

小さい頃から付加価値をつければ高値でも売れて利益が得られることをすでに理解していた

人々がそれぞれの最も得意とする分野でできるだけ長く一生懸命働けばそれだけ社会が富む

自立した個人として生きる

自分を大切にしたいなら投資をしなさい

血の轍 (4) – 押見修造

本当に気持ちの悪い話。

ひとつ思ったのは、この話に出てくる人は、目に光がない場面があり、それが感情を持たないように見えて気持ち悪さを増しているのではと。

最近 apple pencil を使い始めたが、こういった漫画も apple pencil で可能性が高いかもしれない。

まだ使い込みが足りないからか、鉛筆やマーカーを手に持って描く方が自由が効くこともあるが、apple pencil + adobe skech だからできる表現も多々ああり、これまでのwacom tablet + illustrator の組み合わせなんかよりずっと描きやすくなっている。デジタルドローイングを使って何かできるぞ。

インベスターZ(2) – 三田紀房

まさか自分が株や仮想通貨に興味を持つとは思っていなかったが、資産を作って運用するべきだという考えに至った。

通常のラインは 利食いのラインは20% 損切り10%

人差し指より薬指が長い男 成功するのはそういう男の人なんだって

オレはそういう男の人やでっ。

漫画 君たちはどう生きるか – 吉野 源三郎 (著), 羽賀 翔一 (イラスト)

佐渡島庸平氏が関わっていると知り。

ipadで読んだからか、あまり開く機会がなく、時間がかかったが、終盤に自分にとって今大事になっている言葉と出会った。

世間には、悪い人ではないが、弱いばかりに、自分にも他人にも余計な不幸を招いている人が決してすくなくない。

人類の進歩と結びつかない英雄的精神も空しいが、英雄的な気概を欠いた善良さも、同じように空しいことが多いのだ。

君も、いまに、きっと思いあたることがあるだろう。

他にもいい言葉はあったが、今の自分に欠けている、大事な言葉だったので、ほかは記録せずに、これだけを記録しておくことにする。

「デザイン思考」を超えるデザイン思考 DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー論文 – 濱口秀司

デザイン思考という言葉を世に広めたのは、IDEOのCEOティム・ブラウンとされている。彼はデザイン思考を「デザイナーの感性と手法を用いて、顧客価値と地上機械の創出を図るもの」と定義した。

つまり、狭義のデザインにとどまらず、ビジネス上の問題解決などを設計する手法としてデザインをとらえ始めたのである。

さらに、ここ10年で興味深い変化が起きている。それは「ストーリー価値」の台頭である。顧客は意味性を重視するようになっているのだ。

たとえば、いま米国で最も売れているBeatsというヘッドホンは典型的である。ビーツにはまず、低音が素晴らしいという機能価値がある。また、ファッション性も非常に高い。さらにこれは、人気ラッパかつプロデューサーのドクター・ドレー公認のブランドである。彼が、音楽ではなく音づくりを始めたというストーリー性も加わり、爆発的ヒットを記録している。

キッチン – 吉本ばなな

吉本ばななの「TSUGUMI」が古本屋の棚に並んでいて、昔々あまり本を読む人ではない母親が読んでいた記憶が出てきて手にとって見ると、同じ女性作家だからか、訳者のしわざいうことなのか、フランソワーズ・サガンの「悲しみよこんにちわ」と感じが似ているところがあり、とてもおもしろく読んだ。

その後にエッセイも1冊読んでみたが、あまり響かずに、デビュー作の「キッチン」を読みたくていたんだが、「TSUGUMI」と同じくたまたま古本屋で見つけて、手にとった。

ほんの少し知った後でも彼のその、どうしてか“冷たい”印象は変わらなかった。ふるまいや口調がどんなにやさしくても彼は、ひとりで生きている感じがした。つまり彼はその程度の知り合いにすぎない、赤の他人だったのだ。

甘やかな色

この世にはーきっと、悲しいことなんか、なんにもありはしない。なにひとつなにに違いない。

先は長い。くりかえしくりかえしやってくる夜や朝の中では、いつかまたこのひと時も、夢になってゆくかもしれないのだから。

ねえ雄一、世の中にはいろんな人がいるわね。私には理解しがたい、暗い泥の中で生きている人がいる。人の嫌悪するようなことをわざとして、人の気を引こうとする人、それが高じて自分を追いつめてしまうような、私にはそんな気持ちがわからない。いかに力強く苦しんでいても同情の余地はないわ。だって私、体を張って明るく生きてきたんだもん。

彼女たちは幸せを生きている。どんなに学んでもその幸せの域を出ないように教育されている。たぶん、暖かな両親に。そして本当に楽しいことを、知りはしない。どちらがいいのかなんて、人は選べない。その人はその人を生きるようにできている。幸福とは、自分が実はひとりだということを、なるべく感じなくていい人生だ。私も、そういうのいいな、と思う。エプロンをして花のように笑い、料理を習い、精一杯悩んだり迷ったりしながら恋をして嫁いでゆく。そういうの、すてきだな、と思う。美しくて優やさしい。ことにひどく疲れていたり、ふきでものができたり、寂しい夜に電話をかけまくっても友人がみんな出払っていたりする時、生まれも育ちもなにもかも、私は人生自分の人生を嫌悪する。すべてを後悔してしまう。

ひかえめで、親切で、がまんがきく。

典ちゃんは、ふわふわの長い髪を押さえながら少し笑って、鈴のような声で母親と電話をする。

月明かりの下を歩きながら、私は心底、ずっとこうして旅をして生きてゆけたらいいだろうなと思った。

人はみんあ、道はたくさんあって、自分で選ぶことができると思っている。選ぶ瞬間を夢見ている、と言ったほうが近いのかもしれない。私も、そうだった。しかし今、知った。はっきりと言葉にして知ったのだ。消して運命論的な意味ではなくて、道はいつも決まっている。毎日の呼吸が、まなざしが、くりかえす日々が自然と決めてしまうのだ。

ねえ雄一、私、雄一を失いたくない。私たちはずっと、とても寂しいけどふわふわして楽なところにいた。死はあんまり重いから、本当はそんなこと知らないはずの若い私たちはそうするしかなかったの。…今より後は、私といると苦しいことや面倒くさいことや汚いことも見てしまうかもしれないけれど、雄一さえもしよければ、二人してもっと大変で、もっと明るいところへ行こう。元気になってからでいいから、ゆっくり考えてみて。このまま、消えてしまわないで。

アンガーマネジメント入門 – 安藤俊介

怒ることとネガティブなことは、自分を良い方向に持っていかないという当たり前のことに気づき、怒ることを止めて、明るくいることを実践することにした。

実際に怒りを抑えることを意識すると、これまでなら怒って終わっていたコミュニケーションが、滞りなく進む場面に何度か出会い実感を得た。

そうすると、市川さんは、「注意をされたり、違う意見を出されたときに、自分を否定されたと感じる」というコアビリーフがあると気づきました。

「認識の修正」とは、まず自分がどうして怒るのかを記録し、客観的に把握することが基本です。

できるだけ表面的でも、演技でもいいので、怒らないようにふるまうのです。

「認識の修正」は自分自身の怒りを客観視して、よく知ることから始まります。どうしてイライラしてしまうのか、どのような状況で怒りを抱くのか、どのくらい強い怒りなのか

これをおこなっていると、自分が当たり前と思っていることでも、周囲の人は当たり前と思っていないことはいくらでもあることに気づきます。

自分の思いを主張すること。と同時に、相手の思いを聞くこと。その二つを考えながら、攻撃的になることなく、素直で率直に自分の思いを伝える。