手を描く練習にエゴン・シーレの模写。

最後の家族 – 村上龍

村上龍 2003年の作品。

随分前の作品だが、自立の話など普遍的。

強い人が何かするのだと思っていたが、そうではないと思うようになった。何かすることで、否応なく強くなる場合もある。知美をいじめる者は誰もいなくなった。やりたいことをやっていいのだとわかった。

大工とか、職人は、いい人が多いよ。単純だから。でも、何て言うか、態度が横柄なやつも多いんだ。現代の大工は、腕も確かで、かつ紳士的でなきゃね

とにかくおれたちの世界では、いろいろとまわりに気を遣うヒマがあったら、板の一本も削っちまったほうが金にもなるってことだよ。

前にも話したと思うけど、オヤジは印刷所で働いてて、毎日毎日同じ仕事で、家じゃ愚痴ばっかり言ってたから、勤め人はいやだったんだよ

からだも精神もボロボロに疲れているときには激励や慰めは役に立たない。好きだ、という言葉や仕草だけが、からだn皮膚の内側から自分を支えてくれるのだと思った。

そういった仲間とは、どうしても話さなければいけないことを話していたわけじゃなかった。

ただ、そういうグループは大事だ。たとえば兄のことで落ち込んでいるときに、みんなでどうでもいい話をしていると、一時的にいやなことを忘れることができる。そういうグループから追い出されたり、いじめに遭うのは恐い。いやなことをずっと自分一人で抱えていなければいけないからだ。

でも、小学生から年寄りまで、ずっとそういうグループを作って生きていかなければいけないのだろうか。年寄りはよく公園で集まって話したりゲートボールをしたりして、グループを作っている。子連れのおかあさんたちも公園でグループを作っている。テレビのドラマを見ていると、OLにもそういうグループがあるようだ。大学へ行っても、就職しても、結婚しても、年寄りになっても、そういうグループの中に入って生きていかなければならないのだろうか。グループの欠点は、みんなに合わせなければいけないということだ。何となく自分は大学に行くものだと決めていた。わたしは何をしに大学へ行くんだろうか。単に一緒に居酒屋に行って楽しくはしゃぐような、そういう新しいグループを見つけるために行くんだろうか。

自分の仕事の話で悪いんだけど、宝石のデザインというのも、コミュニケーションだと思うんだ。自分のデザインで、見る人や、お客さんに何かを伝えるわけでしょう。だから、奇をてらうっていうか、変わったデザインで、単に目立っても、意味がないんだよね。この指輪は変わってるねって言われるために、デザインしているわけじゃないんだからね。この指輪はきれいだねとか、この指輪は魅力的だねって、言ってほしいわけだから、自分がデザイン的にやりたかったことが伝わらないと意味がないわけ。相手に伝わらないと意味がない。それが全てだと思うな。

人が多いときは、あまり切実な話はできないんだよね

「辞める、っていうのと、誰かがおれを辞めさせようとしている、って全然違うでしょう。辞めようかなっていうのは、自分が一度選んだことだっていうのが、曖昧になってしまうんだよね。別に最初からそんなにやりたいわけじゃなかったし、って思えるんだよ。単調な仕事に飽きて、いやになったときに、どう思うかだよ。自分はこの仕事をやりたい。でも誰かがぼくを辞めさせようとしている。そう思うようにしたら考えが変わったんだ。」

疲れているだけでは人間は怒りださない。プライドが脅かされる。つまり生きることに困難を感じたときに人は怒り出すのだと、カウンセラーに教えられたことがある。

何がどう変わったのかはわからないが、強くなった感じがする。そして遠くなった感じもする。

近藤は、自分の決断と、わたしの決断を、ごちゃまぜにしていない。近藤の決定は、近藤のものだ。

決めるのは自分だ。

自分の考えを人に言えなかっただけではない。自分の考えを人に言うということがどういうことか、わかっていなかったのだ。

他人のことは放っとけばいい。だからおれのことも放っといてくれ。それが引きこもりを支える基本原則だ。それは正しい。他人のことは放っとけないーどうやらそれがこの社会の原則らしいが、それはクソだ。

自販機の横にゴミ箱があった。ベージュ色の容器に、缶・ビンと、白い文字で表示された二つの穴がある。穴は花束を突き刺すにはちょうどいい大きさだった。

でも、元気の反対は疲れてる、ってことだろう

対等な人間関係には、救いたいというような欲求はありません。

喪失感は、離れていった大切な人間の記憶を、心のどの場所に仕舞っておくかを決めるために必要なのだと言われた。

スイミー -レオ・レオニ

谷川俊太郎氏訳

みんなもちばをまもること

色々とやりたいことが増えてきている。

己の立てるところを深く掘れ。結局これなんだと思うが、やってみないことには納まりがつかないからな。

ルポ新大久保 移民最前線都市を歩く – 室橋裕和

昨年は半年くらいを日本ですごして、実家で親の様子をみながらずっといるのに疲れると新大久保に宿をとって2,3日を過ごした。

https://masatoshigoto.asia/after-the-4th-year

1度目に行ったときから、その雰囲気にやられた。

どうも日本っぽくないのだ。日本人以外の人たちがたくさんいて、店も多種多様。弁当が290円で売っていたり、コンビニで働く人たちも上手な日本語を話すが、どこか別の国の人。とにかく、この街が気に入って、日本で暮らすことがあるとすればこの街にしようと思って、通りの不動産屋の看板を見て、当たり前だがバンコクとは比べ物にならないくらいに高くて、すぐにやめようと思い直した。今あたらめて思う、こうしてバンコクで衣食住の必要な支出を少なく、仕事ができているのは、とにもかくにもまずは幸せだなと。

ものすごい寝ぐせの髪の店主は、ニトリの中古らしきキッチンカウンターを適当にメジャーで測ると、「これ1万6000円だけど…1万5000円、いや、1万3000円でいいや」と、アバウトにディスカウントしてくら。

代金を払うと、配達するので名前と住所、電話番号を書くように言われる。手渡されたのはチラシの裏っかわであった。僕の住所見た店主は、

「あ、近いね。午後には持ってけるよ。2時くらいね」

きわめてイイカゲンな口約束やや不安を覚えたが、配送料は無料だというl.

ナゾの中国人とふたり、えっちらおっちらキッチンカウンターを運ぶ。狭い廊下や曲がり角では思いっきりぶつけてしまうが、彼に気にする様子はまったくない。この程度で怒るやつはきっと、この街に住んではいけないのだろう。

これまた狭い部屋を苦心して大きな荷物を運び入れると、お互いにこの寒い中、汗をぬぐって笑いあった。

日本という「外国」で暮らす、いろいろな国からやってきた人々の姿。日本に急増しているという外国人。そのひとりひとりの顔が、この街ではよく見える。

彼女はまたにんまりと顔全体で笑うと、薄暗い店が一気に東南アジアの湿度を帯びたような気がした。

籠絡

ろうらく

かまびすしい声

住民の40%が外国人

新宿区34万6643人のうち外国人3万8352人(外国人率11.1%)、日本全体となると人口およそ1億2600万人のうち、外国人283万人(外国人率2.2%)だ。大久保界隈がいかに突出した外国人エリアであるかがよく分かる。

一方でベトナム側では「海外雄飛」を、是非はともかく推奨してきた。在外ベトナム人からの送金が、GDP(国内総生産)の6%を占めるまでになっていたからだ。

4月の下旬になると、新大久保駅のすぐ西側にある皆中稲荷神社で小さなお祭りが開かれた。つつじ祭りだ。境内には屋台が並んでいるのだが、そのラインナップがタイ料理であり、ケバブや台湾料理であるのがいかにも新大久保だ。タイの屋台のおばちゃんなんて、浴衣姿で日本人の子どもたちに日本語で声をかけ、マンゴージュースやパッタイ(タイ風の米麺焼きそば)を売っている。

そこで日本政府は、中国人や韓国人の穴埋めとして、東南アジアや南アジアに目を向けるようになる。とくに海外志向の強いベトナム人やネパール人を対象にビザの要件を緩和した。これを機に、いままでなじみのあまりなかった国々の若者が、日本全国に増えはじめるのだ。

中には日本人より日本語が達者な人だっている。むしろ、日本語は少し分かるけど、英語はぜんぜんわかりません、なんて人も珍しくはない。第一、ここは日本なのだ。

「どれだけ外国人のお客さんが増えようと、ここは日本の八百屋なんです。それはもう、ずっと変わらないスタンスです」

新宿八百屋

この八百屋の看板は、新大久保に通っていた頃に僕の目を捉え、それから新大久保をテクテクとあるき回り、面白い看板を探すきっかけになった。

「はじめに雇う時に言ってあるんです。日本語でしか接しないよ、って。それでも頑張れば日本語は上達するし、収入にもなるからと」

そのひたむきさは、いまの日本人には欠けてしまったものなのかもしれない、あるいはもう日本人には必要なくなってしまったものなのかもしれない。そんなことも荒巻さんは言う。

「28万円」

まじで!? 思わず声が大きくなった。フランス人だというお客が振り返る。腹の立つことに若いイケメンで、チャンちゃんがいつもより1オクターブ高い声で接客しているのがさっきから気になっていた。「バケモノガタリ」がどうとか日本語で盛り上がっている。アニメの話らしい。

「私がいるでしょ」

「はい」

僕の視線に目ざとく気づいたトゥイさんにたしなめられる。あの若造はともかく、この店にも最近はそこそこお客が入っているので、ほっとする。

「習うより慣れろ。日本で教えてもらった言葉です。ベトナムでも同じですよね」

自分の主義主張を世の中に広く問える面白さがある。

「自分にはなにができる? それ考えるでしょう。なんだったら仕事になるか。そしたら私、お客さん相手にすることだと思ったよ」

でも、店を開けていればいやな客も来るだろう。とくに日本人は、なぜだか上から目線のおじさんが多い。僕もあるバイドのチャンちゃんに執拗なセクハラをする日本人のジジイに腹を立てたこともある。心配になるが、

「私、誰でもOKだよ。どんなひととでも楽しくやれる」

なんて自信たっぷりに笑うのだ。

「勉強もしたかったけど、それよりも日本で生き抜くこと」

はっきりとは言わないが「なんでガイジンが」と心ない言葉を浴びせられることもあったようだ。

店はもう7年目に入り、街にすっかり定着してきた。しかし店名の由来を知る人はあまりいない。「おかやま」とは、岡山ではないのだ。漢字で書くと「お母山」となる。お母さんの山なのである。

「お母さんの愛情って、山みたいでしょう。大きくて、高くて。そんな気持ちを感じられる店にしようって、お父さんとふたりで決めたの」

まずは信用を得て、人間関係をつくり、それから店に来てもらうというわけだ。地道な営業努力なんである。なんだか地方の信用金庫のようだ。

「一度信頼してもらえると、今度はお客さんが友達や仕事仲間を連れてきてくれます。口コミやSNSで宣伝してくれることもあります。広告を出したりプロモーションを打ち出すよりも、新大久保ではまず人間関係なんです」

こうした海外送金の市場規模は全世界でなんと70兆円。日本でも年間取扱高は9000億円にのぼるという。

パン屋ではおにぎりを売れ – 柿内尚文

タイトルが魅力的で買ってしまったのだが、思考法のノウハウみたいなものでがっかり。

パン屋さんが本気でつくったおにぎり

これは「ウェブデザイナーが本気でつくったグラフィックデザイン」として使わせてもらう。

深夜特急1 ー 香港・マカオ – 沢木 耕太郎

yotubeで大沢たかおの深夜特急があがってきて、観てみると久しぶりに読みたくなり本棚から。

ドラマの方の大沢たかおがずいぶんと若かった。あの頃は少し年上に見えていたように思う。

パスポートと現金だけは、パンツの中にしまったり、首から吊るした革袋に入れたりして、しっかり抱いて寝る。それは同室者を疑うとか疑わないの問題ではなく、あとでごたごたしないための、ドミトリー暮らしをする者の最低限のエチケットといってよかった。

仕事でもなんでも同じ。あとで面倒にならないように、やるべきことってのがある。それを信頼してるからとかなんとか耳障りのいい言葉を並べてズボラにして、後で何かあれば、馬鹿な犬のように怒り出す。こういう気配りができないやつは駄目。

香港には、光があり、そして影があった。光の世界が眩く輝けば輝くほど、その傍らにできる影も色濃く落ちる。その光と影のコントラストが、私の胸にも静かに沁み入り、眼をそらすことができなくなったのだ。

持てる者が常に豊かで、持たざる者が貧しいかといえば、それはそう簡単なことではない。<中略>自分が情けないほどみじめに思えてくる。情けないのはおごってもらったことではなく、一瞬でも彼を疑ってしまったことである。少なくとも、王侯の気分を持っているのは、何がしかのドルを持っている私ではなく、無一文のはずの彼だったことは確かだ。

だが、一指も触れなかった女にどうして助平などと罵られなければいけないのだろうと言おうとして、そうか、だから助平なのか、となぜか深く納得してしまった。しかし、あそこで突如として麗儀に襲いかかったとしたら、助平とは言われなかったろうか。いや、言われたろう。でも、どうせ同じように助平と言われるのなら、どうしてあの時…と後悔したが、文字通りあとの祭りだった。麗儀は二度と私の部屋に遊びに来ることはなかった。

身体の関係を持ってしまうと、その後の生活でも関係を持たないわけにはいかなくなるから、気軽に手を出したり出来ないとか、自分を強く律したが、実際のところそんなこともなく、1度きりで終わっても互いによければ良いし、1度関係を持ったあとでも、身体の関係なしに、食事などに行くこともできるということが分かった。互いが良ければ何でも良いのだ。あまり一般的な考えに支配されないほうが良い。

ゴアとマラッカとマカオ。それらはいずれもポルトガルのアジア貿易の前進基地としての役割を果たしところである。

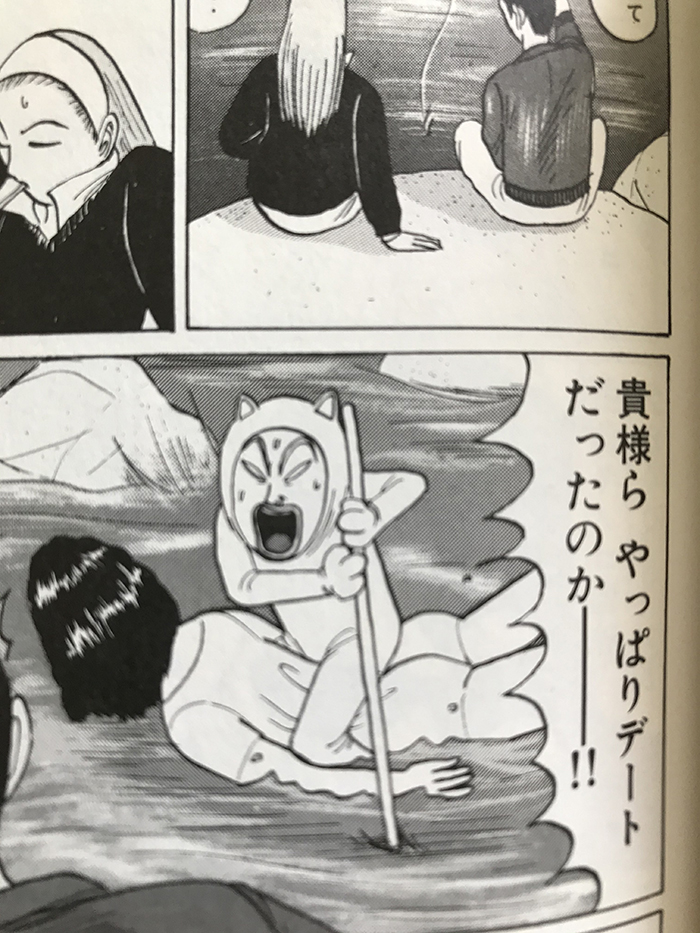

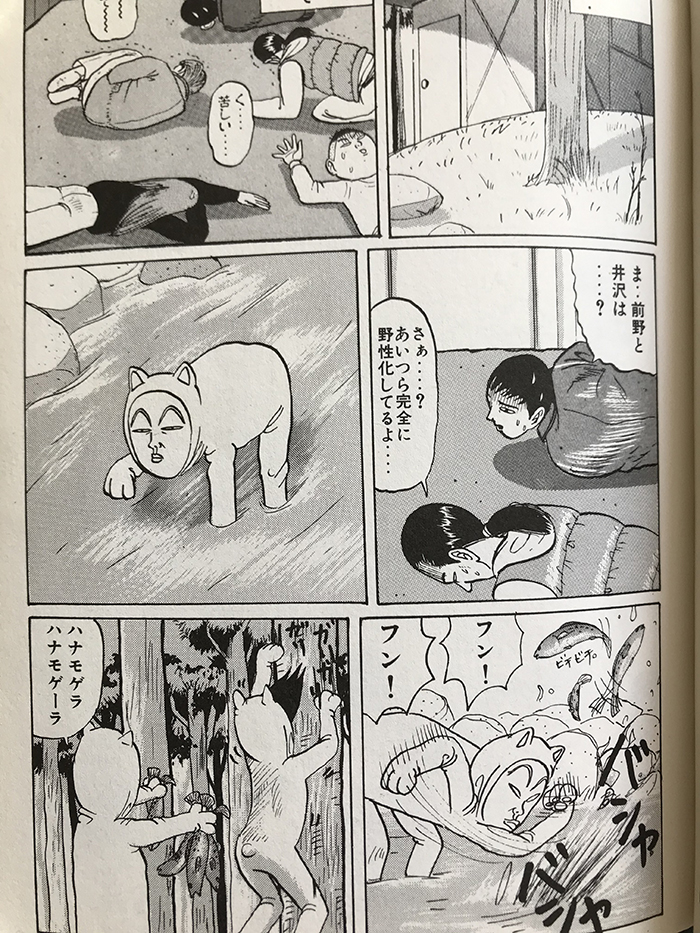

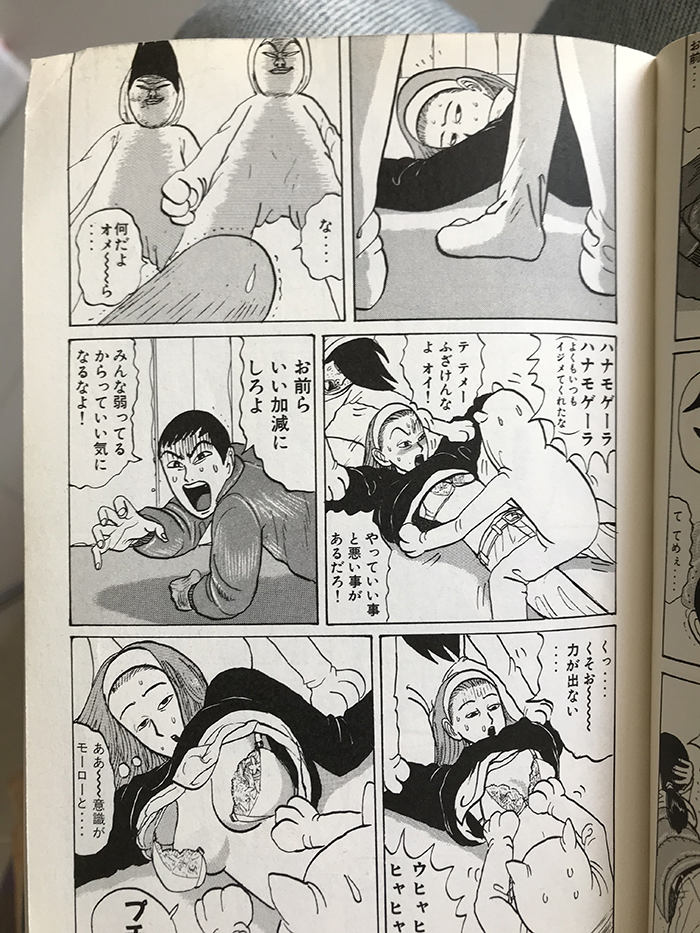

行け! 稲中卓球部 – 古谷実

イラストを描き始めると漫画に意識が向くようになった。

上手な絵を描くのにデッサンをはじめたが、上手な絵だけで面白い絵が描けるわけではない。

面白い絵とはなんなのだ?

失礼な話かもしれないが、この稲中の2巻を読んでいると、この当時古谷実氏の画力は高いレベルのものではないと思う。しかし、読んでいて笑ってしまったり、とても2020年では許されない内容に考えが巡ったり、面白い作品なのだから、上手な絵が面白い絵の必要条件でないことは間違いない。

とはいえ、NOT SKILL, BUT SKILL というもので、上手な絵が描けないと面白い表現ができないことは多分にある。さらに、これもスキルに含まれるのだろうが、道具に慣れ親しむということも可能性を広げて、今の僕だとiPadのProcreateにApple Pencilで描いているのだが、なかなか絵の具や鉛筆では出せない表現が容易にできて、これはProcreateでなければやれないのだから、これを使ってよかったと思う。しかしながら、これにまた逆説がでるわけだが、ビックリマンシールを描いている作家の方は、アプリケーションの名前は忘れたが、「これに慣れているから」という理由でフリーハンドだか何かバージョンアップの止まっているものを使っていて、弘法筆を選ばず、という考えもある。

「京子ちゃん ほら見て見て

イカのニオイんおするマツタケだよぉ!!」

とにかくすごい内容。

山の音 – 川端康成

11月に入るとイラストを描いて、たくさんの人に見てもらえる機会ができた。

ギャラリーで高い金額を支払って展覧会をやって、絵が売れたって半分をギャラリーに持っていかれるような見せ方をするよりも、今のやり方の方がずっと多くの人に見てもらうことができる。

そういうわけで、ここでのイラストはしばしお休み。

岩乗(がんじょう)

頑冥(がんめい)

頑固で考え方が柔軟さを欠き、物事の道理がわからないこと。

はっきり手を出して妻の体に触れるのは、もういびきをとめる時くらいかと、信吾は思うと、底の抜けたようなあわれみを感じた。

頂上の木々のあいだから、星がいくつか透けて見えた。

具合よく

ここでは貞操観念が失われているのではない。男は一人の女性を愛しつづける苦しさと、女が一人の男を愛する苦しさに堪えられず、どちらも楽しく、より長く相手を愛し続け得られるために、相互に愛人以外の男女を探すという手段。つまり互いの中心を堅固にする方法として…。

近頃の娼婦である。背を丸出しにして、布のサンダルをはき、いい体である。

あの野生の娘が一尾の伊勢海老をどう料理して、外人に食わせるのだろうか。

陰った(かげった)

三十幾年後の今、信吾は自分たちの結婚がまちがっていたとはお持っていない。長い結婚生活は必ずしも出発に支配されない。

幸福に見える嫁を好いて、不幸に見える娘をきらうように聞こえた。残酷な悪意を含むかと疑われるほどだ。

菊子は信吾の年齢の心理まで邪推はしない。信吾を警戒もしない。

「私が通弁してさしあげますわ。」

「通弁か。どうせばあさんのひとりごとなんだろう。」

父は家の相続人なしに、残生を送る決心をしたものとみえる。

面映(おもば)ゆい

きまりが悪い

「しかし、女にはどの女の気持ちもみな分ると思うのもどうかね。」

頓死

にわかに死ぬこと。急死。

「気ちがいには年齢はないさ。われわれも気が違ったら、大いに若返るかもしれないよ。」

自分はあんあに絶望的な愛情をこめて、妻の名を呼んだことが、一度だってあっただろうか。外地の戦場にいた修一の、ある時のような絶望も、おそらく自分は知らずに来たのだろう。

年寄りの冷水と早起きは、いやがられますよ。

顔はみっともないが、乳房は色も白くて、みごとである。

当時の日本でも色白が良いとされているよう。

「男も女も書き置きするのは、若い人の心中ですよ。それも、いっしょになれないのを悲観してとかいう…。夫婦なら、たいてい夫が書けば、それでいいし、わたしんあどがいまさらなにを言い遺すことがあります?

当時の日本人は男性も女性もこういう考えだったのだろうか。きっとそうだったのだと思う。それから急に男女平等や女性の社会進出となったのだろうから、うまくやれない男女が出てくるし、日本の場合、そちらの方が多いように思う。

菠薐草(ほうれんそう)

行李

(こうり)とは、竹や柳、籐などを編んでつくられた葛籠(つづらかご)の一種

乳房は柔らかいままだった。張ってこないのは、女が信吾の手に答える気もないのだ。なんだ、つまらない。

「なんだ、つまらない。」というのは、森鴎外の死ぬ時の言葉だったと、信吾は気がついた。

人事を尽くして天命を待つんだな。

インド旅行記〈1〉北インド編 – 中谷美紀

なんだか忙しくなって、本を読むことが極端に減っていて、気軽に読めそうな本が古本屋で目についたので手にとってみました。

そういえば園子温の映画でヌードになっていたなと、女優=ヌードという中学生のような発送で恐縮だが、読み終えて調べてみるとそれは水野美紀であった。

中谷美紀はドイツ人の男性が夫で、水野美紀はイラストレーターが夫。どちらもきれいな人である。

近くのソファーに座っていた日本人の若い女の子ふたりが、猫が鳴くような高い声で、インド人の男性と嬉しそうに話しているのを見て、この声のせいで日本人は甘く見られるのだと改めて思い、

絵葉書は自分にとっても必要なものだったから、フェアトレードになったかどうかわからないけれど、よしとしよう。

時折暴動が起こるので、安全のために各宗教の信者同士が身を寄せ合って近くに住むのだという。

仕事に生きがいを見出す者もいれば、酒やタバコもしくは人に依存して心の空虚さを満たす者もいる。自らを犠牲にして人に尽くすことで救われている人間もいれば、人を傷つけることで癒やしを得る人間もいる。人知れず祈りを捧げる人もいるだろうし、なりふり構わず神仏にすがる人もいるだろう。

共喰い – 田中 慎弥

芥川賞の受賞会見を見ると、面白そうな人だったので。

自分の薬をつくる – 坂口 恭平

一度書いたのだが、サーバー移行の際にこの投稿だけ消えてしまった。。残念。

薬は基本的に毎日飲むものである。毎日続けて気持ちのよくなる日課を見つけよと。

薬だからたまに1日くらい忘れたってどうってことないというのが良い。

意気込んで、忘れたことによってやる気が失せたりすることがない。

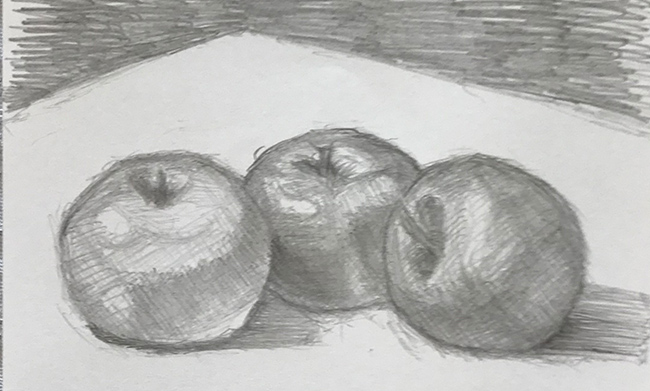

もっと知りたいセザンヌ 生涯と作品

ここでは毎回イラストを描くようにしているので、セザンヌの林檎をイラスト風に描こうとして下絵をかこうとしたのだが、シャープペンシルではじめるとそのまま手を動かしてしまい今回はこういうかたちの絵に。約30分。4,5年前にアカデミックな絵の描き方を学び始めた頃はとにかく時間がかかっていたが、気づくと作業スピードがあがっていた。

7月31日に隔離生活が始まってから、模写をすることにして、早寝早起きも身につき、この1ヶ月くらいは朝起きてまずは湯に浸かってからストレッチと軽い運動。それを経て絵を描く時間が取れている。5:45分に起きられれば朝から2時間くらい絵が描ける。これがすこぶる調子よくて、絵もうまくなるし、1日もうまくいく。

感動を持つ者のみが与えうる衝撃をあなた方の芸術に刻みつけなさい

ルーブル美術館は者の見方を教わる良書ではあるが、急いで美術館の外に出て、それまで見た者を一切忘れ、自分の目で自然を眺めて強烈な感覚を全身で受け止めなさい。

デッサンや模写で技術をあげて、観察力を上げるのはいいが、自分の絵を描くことに戻らなければいけない。それは分かっている。しかし今は技術をあげることに費やす。

林檎ひとつでパリを征服してやりたい

セザンヌは父親の力で兵役を逃れ

セザンヌの父親はかなりの大金持ちだったようだ。

モチベーション革命 稼ぐために働きたくない世代の解体書 – 尾原 和啓

まず、なぜあなたは、出世や金銭的な成功というニンジンを目の前にぶら下げられても走らないのでしょうか?

快楽・没頭・良好な人間関係・意味合い・達成

今は「どう遊ぶか」までを、提案してあげなければなりません。相手の潜在的な欲求を見つけ出して、体験をプロデュースしていくのが、これからの仕事なのです。

自分の遊び方くらい自分で探せと思うけど、実際に自分の好みを自分で見つけられない人が少なくなさそうで、ほとんどの人はひょっとするとそういう種類の人間なのかもしれないと思うと、そういう人らを見下すこともないのかもしれない。

「●●撮るならここから撮れ」とかいう記事なんかもあって、それをフォロワーの多い人間が発信するとそれが正解になって、皆その写真を撮りにその場所へ言って、そいつが言ってた角度から同じ用な写真をとって、同じ様にSNSにあげる。どっちを見てもバカが雁首揃えてるんだから、これを見下すこともないとはやっぱりボクは言えない。見下すこともないというのは、どうでもいいってことで。

自立とは、依存先を増やすこと

愛と幻想のファシズム(下)- 村上龍

下巻のかなりはじめの方に思っていたよりもうんとあっけなく、ゼロの言葉が出てきた。5ページ目。

そしてゼロの言葉だと記憶していたが、ゲッペルスの言葉。

また、広告でなく宣伝という言葉を選んで翻訳している意味は何か、この先の疑問とする。

ゲッペルスは、宣伝を次のように定義しています、『どんな種類の宣伝が有効か、また逆に無効かを決定する理論上の公式はない、望んだ結果を生み出す宣伝がよいのであり、それ以外はすべて悪い宣伝である、たとえどれほど魅力があってもである、宣伝の任務は、人を楽しませることではなく、結果を生み出すことにある……』

—

40ページくらい?、これもかなりはじめの方、クロマニヨンが福島兄弟を襲う辺りから気づくと引き込まれていた。空の浴槽に入って、シャワーから熱い湯を出して、湯をためながら本を読むのが習慣なのだが、気づくともう少しでお湯があふれるところまできていて、村上龍が「半島を出よ」の球場でロケットランチャーを撃つシーンを取り出して、「こういうのを書かせたら俺は得意だから。書けちゃうから。」というようなことを言っていて、半島を出よを書いた時よりももっと若かった村上龍の感じがたまらなく思う。そういう台詞を言うことに少し抵抗を感じてしまいそうになるが、そうではないのだと思う。矢沢永吉も「自分のことをできるんだって言ってやらなきゃダメだよ」と謙虚なのか自身がないのかで「ボクのはたいしたことじゃないけど、なんていうならやめちまえ」と。

たまに「カンブリア宮殿」が面白くて見るのだが、今の村上龍は当たり前だが、年を重ねていて、それは同じだけボクも歳を重ねているのだが、もう今の村上龍にはこういう作品は書けないし、別に書こうとも思わないのだろう。何かというと今、今の自分がやれることを全力で出していくっていう当たり前のことしかやれないんだなと思った。

結局、ゼロが言うゲッペルスの言葉が再確認できてから、どうも気が乗らなくなり、福島兄弟を襲うシーンが終わると読む気がなくなって半分くらいで読むのを止めにした。

狩猟者が数ある政治結社の中でも群を抜いた戦闘部隊を持つことを示しました、組織の結束はより強固になり、支持者も増やすことができたのは、何よりも『クロマニヨン』の攻撃精神だと思うのです。

ゲッペルスは、ヒトラーからベルリンの体管区長に選ばれて、『アタック』という気管支を発行しました。

相互依存は恐ろしい勢いで進んでいた。日本人はそのことに最も無知な民族だった。南の人々、第三世界の人々、アジアの中進国の人々はよく知っていた。彼らは痛めつけられていたからだ。自分たちの怠慢や失敗だけが、不幸の原因ではないのだと、よくわかっていた。

無条件降伏とは何だ? それも、本土決戦もせずに…ナチスドイツはしようがないよ、ベルリンが落ちたんだから、もう戦いようがない、しかし日本は違う、オレは今でもプライドを持てないね、たかが原爆二個で降伏しやがって、米軍は日本上陸に関して米兵の死者を五十万と見ていたというから、どうしてギブアップしたんだ? ベトナムごとき小国が勝った例もあるんだぜ、それほど侵攻作戦は難しいんだ、米軍の戦死予測は正しいと思うよ、それなのに、どうして平気で降伏したの?

ゆっくり、いそげ ~カフェからはじめる人を手段化しない経済~ – 影山知明

Takramキャストで聴いて。Takramから得られる情報は、例えばAutomagicから得られる情報とは種類が違って、Automagicではより技術的なことやWEBとビジネスをどううまくやっていくかというようなどちらかと言うと鋭い部分を持った情報で、かたやTakramの方では、優しく生きていくために仕事や経済活動とどう共存するかというような、心の柔らかいところを擦られて温められるような感じになる。

「急がばまわれ」と言ってもいい。目的地への到達を急ぐのであればあるほど、むしろ目の前のこと、足元のことを一つ一つ丁寧に進めた方がいい。もしくは一つ一つ丁寧に進めていけば、存外早く目的地に到達できるものだ。

例えば、お店の評判や認知度を上げたいと思うとき。一つの方法は広告宣伝費を大量に使うことだが、実はそれよりも、お店を訪ねてくださるお一人お一人に丁寧に向き合うことを積み重ねていった方が、長い目で見たら近道ということは大いにある。かと言って、のんびりやっていればいいということでもない。一つ一つ、一かき一かきには全力を尽くす。

また、少しトーンは違うものの、近年では「降りていく生き方」「減速生活者(ダウンシフターズ)」といった言葉まで登場し、競争社会から少し離れ、少ない消費で、少ない収入でも等身大の充足感を実現する暮らし方の提唱も起こっている。

ぼくは常々、この中間がいいなと思ってきた。

一般に、不特定多数の、顔の見えない参加者を想定した市場では、複雑な価値の交換は成り立ちにくい。それが「多くの人に、普遍的に認められる価値」である必要があるからだ。 結果、「お金」「金銭的価値」への収斂(しゅうれん)が進む。同じモノなら安ければ安いほどいいという具合だ。ところがこれが、「私」と「あなた」のような顔の見える関係となれば必ずしもそうではなくなってくる。他の人がなんと言おうと、それが世の中一般に受け入れられている価値ではなかったとしても、「私」がそこに価値を認めるのであれば、「あなた」との間で交換が成り立つ。

経済学は、自己利潤を最大化させようと行動する主体をその前提として置いている。そして実際、そうした緊張感のある「交換/取引」の積み重ねが結果として社会の生産性を高め、ものの値段を安くし、便利や革新をもたらすという説明もそれはそれで理解しているつもりだ。 ただ、社会のすべてが、こうした「取引/交換」にで埋め尽くされていなくてもいい。

もしくlはお店に返ってこなかったとしても、その「受け取った」ことによる「健全な負債感」は、その人をして帰り道に路上のゴミをも拾わせるかもしれないし、電車でおばあさんい席を譲る気持ちにさせるかもしれない。

そもそも人が銀行にお金を預ける理由とはなんだろうか。それには振込など決済の利便性という利便性もあるだろうが、一つの理由はきっと「利子がつくから」だ。また、人が株を買う理由は「配当や値上がり益を期待して」。つまり、世の中のこうしたお金のやり取り(金融取引)では、そのほとんどがテイクを動機としている。となるとお金を預かる方も預かる方で、合わせ鏡のように振る舞うことになる。同じお泣けを受け取るなら、やり取りにかかるコスト/労力をできるだけ極小化しようとする。結果、「窓口よりATMへ。ATMよりネットへ」と推奨することになる。

お返しするのは、まず何より「約束に違わないお店」としてぼくらが日々在ることだろう。そして、特定多数の応援コミュニティに支えられたお店は経済的にも成長し、数年後、結果的に預かった以上のお金でお返しをできるようになるかもしれない。

習慣化する「利用し合う」人間関係

自分が目の前の相手に、どう力になれるか。「支援する」姿勢は一面において利他的な行為であることは事実である。ただそれは、「自分の利益を犠牲にする」ことと必ずしもイコールではない。「支援する」姿勢は、相手の「支援する」姿勢をも引き出すことで、多くの場合自身に返ってくる。昔からの知恵にならって言えば「情けは人のためならず」。

組織のために人がいるわけではない

それは「人に仕事をつける」ということでもある。誰か特定の人に合わせて仕事が生まれ、その人を失うとその仕事自体が失われる。経営学の教科書ではむしろ逆のことを教えられる。「仕事に人をつけよ」と。なぜなら、仕事を属人化させてしまうことで経営が不安定なものになるからだ。確かに、誰かが風邪を引く度に飛行機が飛ばなくなってしまうようでは一大事。そうせねばらなない仕事の曲目はたしかにあるだろう。

ただ、「仕事に人をつける」ー それを突きつけていくと人はどんどん「替えのきく」存在になっていく。Aさんがいなくなっても、何事もなかったようにBさんが現れその役割を代替する。BさんがいなくなったらCさんが。そうして組織は淡々と回っていく。しかしそのことを徹底すればするほどメンバーにとっては、「自分なんていなくなったって誰も困らない」と、自分の存在意義自体への疑念にたどり着く。

「自分の主体性が発揮でき、大変だけれどよろこびがあって、経済的にも持続可能(かつ成長可能)」。

CSRとは、「利用してきた者」による「利用されてきた者」への還元活動である、と。

今は金銭的な価値を追求すること、GDPを成長させることを(半ば無意識的に)目的として人が働いている。ただ逆説的だが、そうしようとすればするほど人の仕事の中身は空っぽになり、経済成長は遠ざかり、気が付けば日本の一人当たりのGDPは世界24位と落ち込んでいる(2013年)。

そこで、やり方を変える。

お金のために働くこと、お金のための経済を止める。お金以外の価値の大事さを見直す。一つ一つの仕事に、時間と手間をちゃんとかける。自分の目的のために目の前の人を利用するのではなく、支援するために力を尽くす。

こうした経済の有り様は、お金以外の価値を含めた「価値の総和」を大きくする方向に寄与するのみならず、実は人の可能性を引き出して、仕事の内実を高め、結果として長い目で見たときに世の金銭的価値そのものを大きくする方向にも働くのではないかと考えている。あくまで仮説だ。

小さな会社のブランド戦略 「生き方」と「働き方」が一致するビジネスモデル – 村尾 隆介

事業を通じて、

「業界の、こんなところを変えていきたい」

「こういう顧客層に喜んでもらいたい」

「社会に存在する、あの問題を解決したい」

「この国を、少しでもこんな風に変えていきたい」

うちの会社の使命は、

・成熟していないタイのWEB業界を少しでも良くしたい。

・日本企業に限らず、タイ企業も中小企業、個人も助けられるのでれば力になりたい

そのためにやり続けていきたい。

http://phangan-traveler.com

書籍で紹介されていたパンガン・トラベラー。同じタイで企業をしてやっているということで興味をもってページを見たが、これがそう?

愛と幻想のファシズム(上)- 村上龍

小説の中でゼロが言う台詞を確認したくて3度目の愛と幻想のファシズム。

目的の台詞は上巻には出てこず、下巻に持ち越し。

ハードカバーで買うと、装置が横尾忠則氏。

「わたしも一度だけ行ったことがある、旅としては最高だよ、北極海を見るんだ、きっと何かを感じるよ」

チャイコフスキーのバイオリンコンチェルト

罠師アルバート・ジョンソン

実在の人物のよう

樵(きこり)

この男はおそらく未熟児で生まれたに違いないと俺は思った。未熟児が生き残るのは動物園の動物か人間だけだ。飼い猫でさえ未熟児には授乳しない。

これは俺の経験から来てるんだけど、すごい奴っていうのはそいつに何か例えば才能みたいのがべたっとくっついているんんじゃなくて、何か欠けてる場合の方が多いんだ。

映画が失敗してからカナダから帰るまでゼロとフルーツは音信が途絶えたままだった。相手も寂しかったのだとわかって、フルーツは嬉しかったのだろう。

完全失業率が4.5%を越えたことを示すように

労働力人口(15歳以上の働く意欲のある人)のうち、完全失業者(職がなく、求職活動をしている人)が占める割合。

2020年4月 日本 2.6% アメリカ 14.7%

2020年5月 タイ 9.6%

今のタイは、この物語で描かれている日本よりも数字は悪い。タイの場合は、田舎では飯が食えてしまうのだろうか。だとすると職についていなくてもひょっとすると幸福に暮らしていくことができるのかもしれない。

誰でも幸福になることはできる、だが貧乏人には快楽はない、民主主義の世の中でもそれは同じなのに、今の貧乏人は幸福だけでは足らないみたいで快楽を得ようとしている、そんなもの絶対手に入りっこないのにな…。

麝香(じゃこう)

男達は共同で獲物を追い、女達は子供を育てながらその帰りを待っている、生活がそのままよろこびとなるような社会だ、

人間は、いやなことをやっていくと、必ず病気になって、生きのびることができないようなからだの仕組みになってるんだ

だがこの頃すでに俺とゼロは時田史郎を逆に利用し続けるための話し合いをたびたび持った。将来面倒なことになるような契約は交わさないといった程度のものだったが、

自殺なんかした奴のことっは忘れた方がいいぞ

山岸良治が話の途中で俺から視線をそらすのは、照れだ。

経営者の特質は白痴性と情緒的なことだ、といつかゼロは言った。

ボクは若い頃白痴性を持っていて、情緒的だったが、今はそうではなくなったと思っている。ゼロのいう経営者の特質は持っていないかもしれない。

繰り返すが

大切なことは繰り返そう。

テロル

暴力行為あるいはその脅威によって、敵対者を威嚇 (いかく) すること。恐怖政治。テロ。

科学的で、単純なものでなければならない

恐怖に勝てるのは興奮だけなんだよ

トウジ、いいか? 今の父系社会っていうのは本当はすごく不自然なんだ、母系社会の方が自然なんだよ、

タイの一般層は母系社会に見えるよな。政治家なんかは別だけど、インラックって女性首相はいたな。タクシンの娘だから操り人形なのか何かしらないけど。

母系社会っていうのは生まれてくる子供の父親が誰だかわからない社会だろ?

奢侈品

しゃしひん – 必需品以外の物。ぜいたく品。

だまされてこき使われるためだけに生きてる奴がいっぱいいる、そいつらに邪魔されずに生きなきゃだめだってね

「裏切るってのはどういうことかな」

「価値観とか態度を兵器で変えてしまうんだ」

「誰だって変える時はあるよ」

いいか? 好き嫌いってのは一番大事なんだ、それはもう理屈じゃない、カレーライスが好きだっていうのもバーボンが好きだっていうのも、絶対に説明がつかないことなんだよ

「人を裏切るのは気分が悪いものだ、そうだよな、誰だって人を裏切るのは嫌いなはずだ、だから嫌いなことを普段やっていないやつ、つまり奴隷じゃない奴は、とりあえず信頼できるんだ」

威す

おどす

飢えは、それが強烈であればあるだけ、僅かでも充たされると喜びに変わる。そういう人間は他人と契約で付き合おうとするから確かに経営者に向いているかも知れない。だがその程度では経営する企業を巨大にすることは出来ない。巨大企業の経営者はすべてに恵まれていなくてはいけない。リスクを負ってはいけない。

男の容量を決定するのは、その二つだ。情報と、快楽。

金持ちはケンカをしない。ゆう然と見ているだけだ。

完璧だよ、みんなプライドを持ってる、プライドを持った人間は強いよ、まあ、うまいものも時々食わせてるしさ、女は厳禁だけどね、

努力して手に入れるものに価値があるというのは、芸術家とスポーツ選手にだけ言えることで、貧乏人には当てはまらない、嘘なんだ

山岸良治は俺と同じで、人間の集中力・闘争心も地球の資源も、有限なのだと知っている世代なのだ。

小綬鳥

こじゅけい

契約だ、相互依存のシステムを作っておけば、侵略は起きない、政治のい・ろ・は、だよ、

話し合いにおいては情報の多い方が勝つとは限らない。だが使い方を心得ていれば、情報の多い方が圧倒的に有利だ。

いや、予算案とASEAN会議で忙しくて、下らないんだが、これが仕事でね、

アストラカン

アストラハン地方に産するカラクール種の子羊の毛皮。 柔らかい巻き毛が特徴。 また,それに似せてつくった毛長のパイル織物。

クロポトキン

ピョートル・クロポトキン

身近な人間が死ぬのは悲しいことだが、物理的に灰になってしまえば忘れることができる、発狂者は生き続けるからな、忘れれないんだ、こんなに悲しくて憂鬱なことはない…。

認知症の親と近いものがある。

ロボトミー

英語から翻訳-ロボトミー、またはロイコトミーは、精神外科の一種であり、脳の前頭前皮質の接続を切断することを含む精神障害の神経外科的治療です。脳の前頭葉の前部である前頭前皮質との接続のほとんどは切断されています。 ウィキペディア(英語)

すごい事件が。

https://ja.wikipedia.org/wiki/ロボトミー殺人事件

ジョナス・メカス、ケネス・アンガー

俺達はすべての不安をとり除いてやり、人格を認めてやり、必要な存在なのだとおだてあげ、仲間として共有した甘美な過去を思い出させてから、発狂させた。精神的拷問の常套手段だ。

「男と女って、尊敬し合うものなのか?」

オショロコマ

お箸以外は持ったことないいうのは、成金の子供だけだわ、本当の財閥は、ちゃんと生きていけるようにしっかり教育するのよ」

天才的な宣伝家がいなければ権力は固まらず、維持できない、あんたにはゲッペルスが必要だ、いるか?

目の前に浮いているくそみたいにふやけたオレンジを食え、

骨髄を吸った

ラップ人

デジタルマーケティングで売上の壁を超える方法 – 西井 敏恭

実践的思考の獲得ができる。

この考えをすぐに試して、血肉にできるのがデジタルマーケティングの良いところ。

著者の西井氏は元バックパッカーとのこと。

「マーケティングとは売れ続ける仕組みづくり」

「買いたい気持ちづくり」

マーケターの目線としては「どう売るか」ではなくて「買いたい気持ちをどう作るか」。さらに言えば、「買いたい気持ちをどう作り続けるか」が重要になってくるのです。

いつでもインターネットに接続できるようになったことで、モノがどのように売れるのかを図式化した「AIDMA」は「AISAS」に変化したという話があります。

Attention – Interest – Demand – Memory – Action

Attention – Interest – Search – Action – Share

■最重要

SEO、SEM、メルマガ、アフィリエイト、スマホ対応、アクセス解析■次に実施

メールマーケティング、SNS

消費者は、従来のように広告や店舗だけでなく、「検索」や「SNS」を通じて商品やサービスを知り、サイトにやってきます。デジタルマーケターはそうやって集客した人たちに、どのようなコミュニケーションをして、購入や成約に至ってもらうかを考えますが、

現在のアドテクノロジーでは、ユーザーがどんなウェブサイトを見ているかという閲覧履歴をもとに、個人を特定しないかたちでターゲティングをすることが可能です。たとえば、宿泊予約サイトでホテルを探していた人が、そのサイトを離れてニュースサイトを訪れたとき、検討していたホテルが広告として表示されることがあります。つまり現在では「媒体」を超えて、「その人が何に興味を持っているか」にフォーカスした広告配信が可能なのです。

検索性・双方向性・即時性を低コストで実現できることも、デジタルマーケティングの大切なポイントである

買ってくれた直後に「ありがとうございました」とメールを送り、配送の手配が完了した瞬間に、「今から発送いたします」と、はじめて購入してくれた人の不安を取り除くことができるのが、デジタルならではのコミュニケーションです。

デジタルが全ての点において優位であるということが言いたいわけではありません。たとえば配送した有機野菜を料理するときの工夫やおいしい食べ方などは、紙のDMなどで伝えたほうが読まれやすくなるので、伝わる力が大きくなることもあります。

売上を「新規」と「継続」に分解する

F2転換で大切なもの3つ「タイミング」「ソユ品」「コミュニケーション」

どんな会社にも、派手じゃないけれど実は効く商品があるそういう商品を体験すると、お客さま「あ、違うな」って実感するんですよね。ここから読み取れるのは、1回目の購入のときにいかにスペシャルな体験を作り出すかが大事だということです。

商品は大事だし、良いものを作ろうというのはもちろんなんですけど、「何がいいのか」「どういうふうにいいのか」をちゃんと伝えなければいけない。「ずっと使ってもらえばわかるんですよ」と言われても買う人はほとんどいません。今すぐ相手にわかるように伝えなければいけない。言葉もそうだし、使ってみたときの体感もそうだし、商品を届けるときの箱ひとつとっても違ってくる。その全部が「体験」なんぼんです。買う前から実際に使ってみるまで、すべての体験が「また買いたいな」と思えるものでできているかが大切なんです。

はじめて利用してもらったお客さまに「この度は登録していただきありがとうございます。弊社はこのようなサービスをしている会社です。個人情報は大切に扱いますのでご安心ください。発送の手配ができましたらすぐにご連絡します」とうい内容をすごくリッチなメールで送ること。これを画像が入らないプレーンテキストで送る会社が多いと思いますが、それだとお客様のテンションが下がってしまう。

「お客様がどう考えている」だけに集中する

最初に送る何通かのメールをいかに改善するか

フェイスブック広告では、「28歳〜32歳の女性、既婚で1〜2歳児の親である都内に住んでいる人だけ」といった、かなり細かいセグメント(ターゲットの区分)で配信することができます。

SNS広告の効果が高い理由。みんな、なんとなくフェイスブックを見に来ているだけなんです。

タイムラインを見るように広告が入ってくる。そういう見方をしている時に響くものもある。

本当は丸投げせずに、パートナーシップを組んで一緒にやること、あるいは自社で広告がわかっている人を採用する、もしくは自分自身で勉強することが非常に大切です。ほとんどの人がなんとなくプロにまかせて広告の運用をやってもらった結果、「うまくいかない」と言っていることが多いのではないでしょうか。プロはもちろん知識も経験もあります。でも、リスティング広告の代理店の人に化粧品メーカーが仕事を依頼しても、自社の化粧品と他社の化粧品の違いをメーカー内部にいる人間のように理解するのは難しい。他社との違いを考えるのは、やっぱり自分たちの仕事なんです。自社の商品の特徴を言葉にして、どうやってリスティング広告を運用するか、アフィリエイトでどういうところに掲載してもらうかというのをしっかり考えることでまったく売上の構造が変わります。

「カスタムオーディエンス」という機能では、自社で保有しているメールアドレスなどをフェイスブック側に取り込んで、メールアドレスが一致したユーザーに広告を配信したり、逆に配信しないといった設定が可能です。また、「類似オーディエンス」は、既存顧客に類似した特徴を持つ人に広告を配信する手法です。

『デジタルマーケティング」なんて言うと難しく聞こえるかもしれませんが、要はウェブやアプリをもっとうまく使いましょうということなんです。

有名な棋士である羽生善治さんは「TEDxTokyo」というイベントで次のように語っていました。

「相手の立場になって、相手の価値観で判断しないと意味のないことになり、その後に考えた手も全部ムダになってしまう」

人を操る禁断の文章術

読む→言葉に反応する→想像する

書き方のポイントなるのは、「自分が何を伝えたいか」ではなく、「この文章を読んだとき、相手にどんな行動をして欲しいか」で考えること。そして、どのように書けば読み手が「それをしてもいいかな?」「ぜひそうしたい!」と思うのか、を考えるのです。

「人は“論理”ではなく“感情”で動く」という心理法則です。人は論理で納得しても行動には移りません。逆です。感情によって行動したあと、その行動を正当化しているのです。

つまり、読まれる文章には、うまさや美しさではなく、「あなたの欲求をみたすものがここにありますよ!」という強い求心力が備わっているのです。

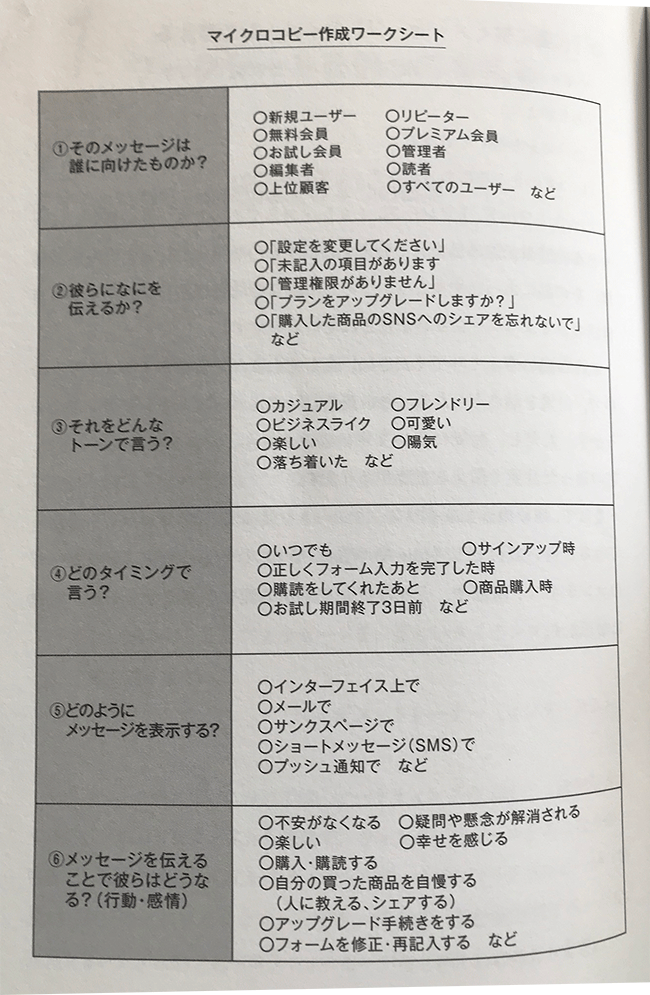

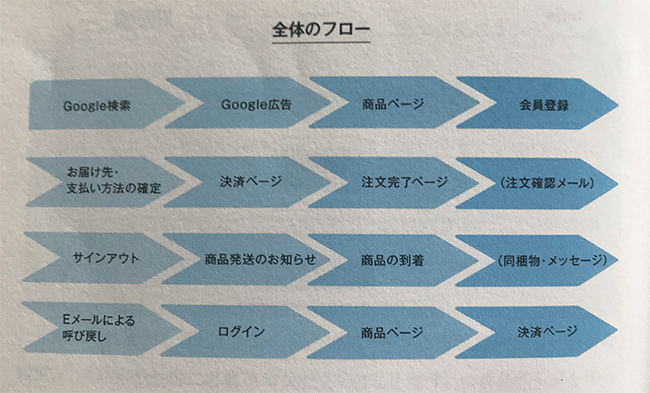

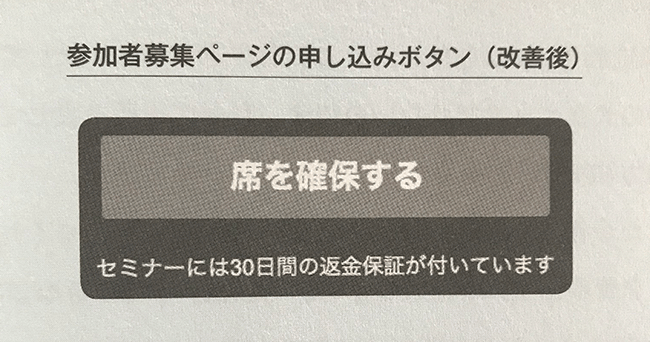

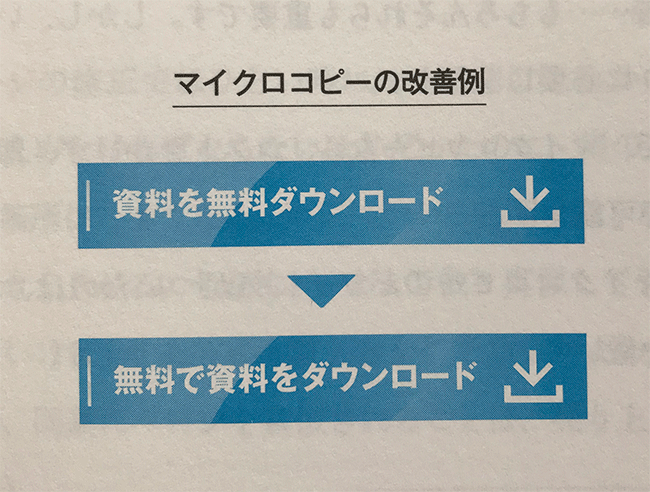

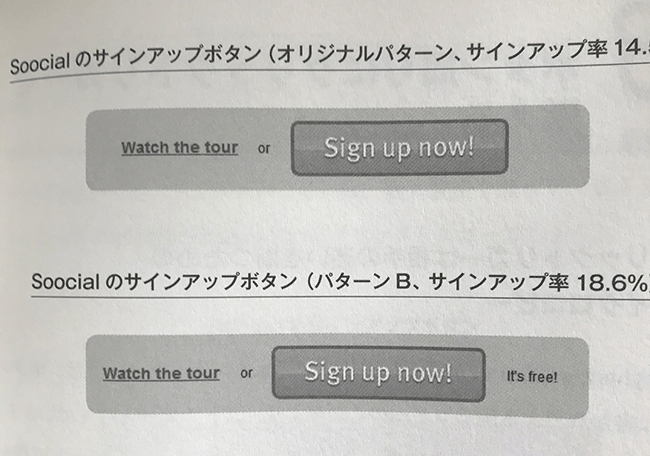

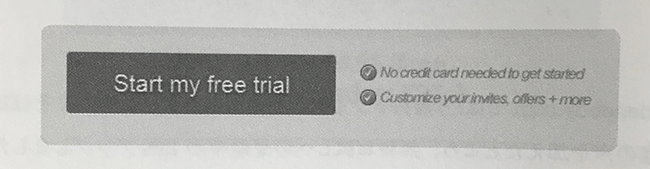

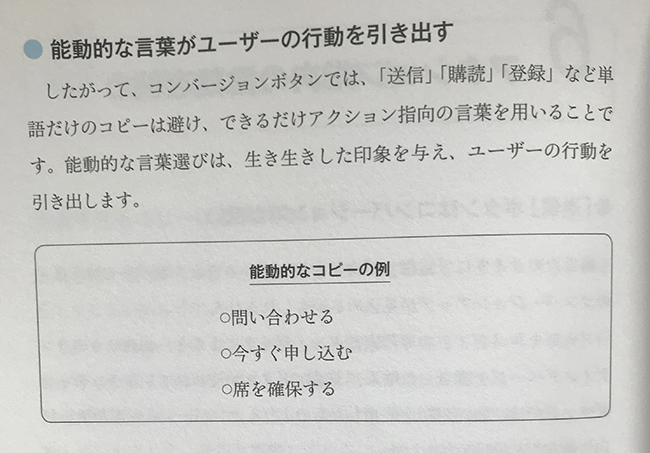

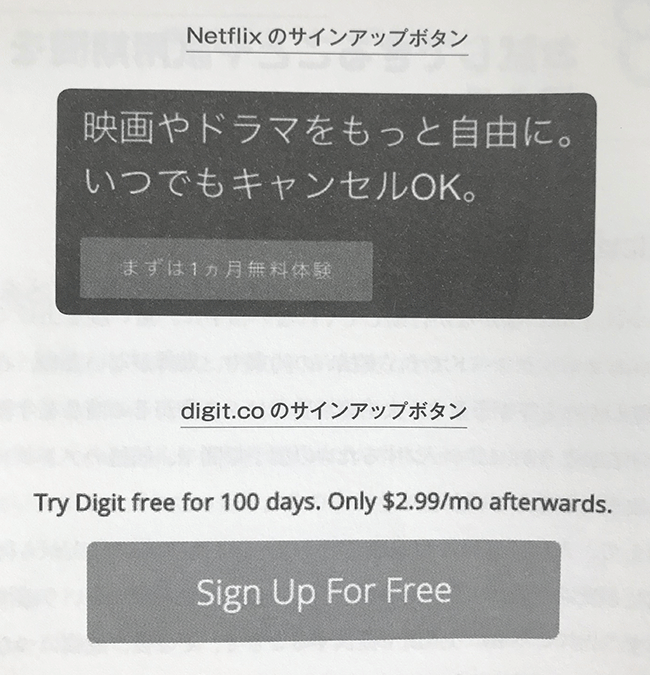

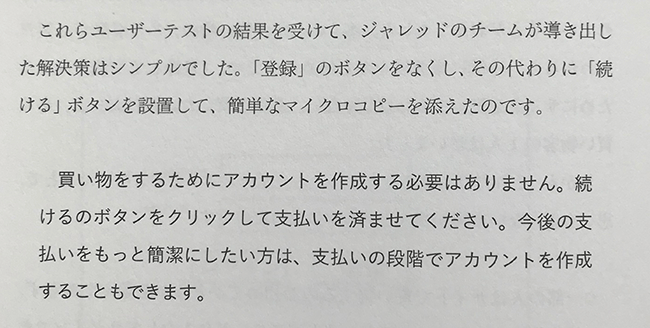

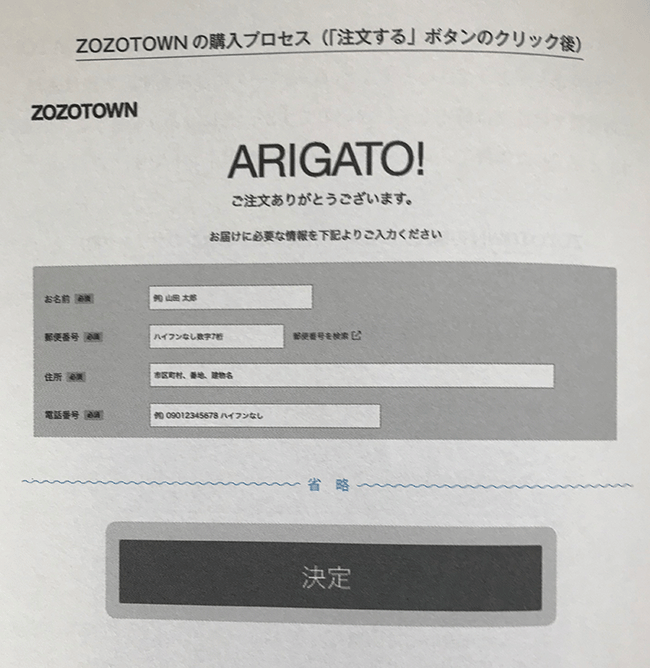

Webコピーライティングの新常識 ザ・マイクロコピー – 山本 琢磨

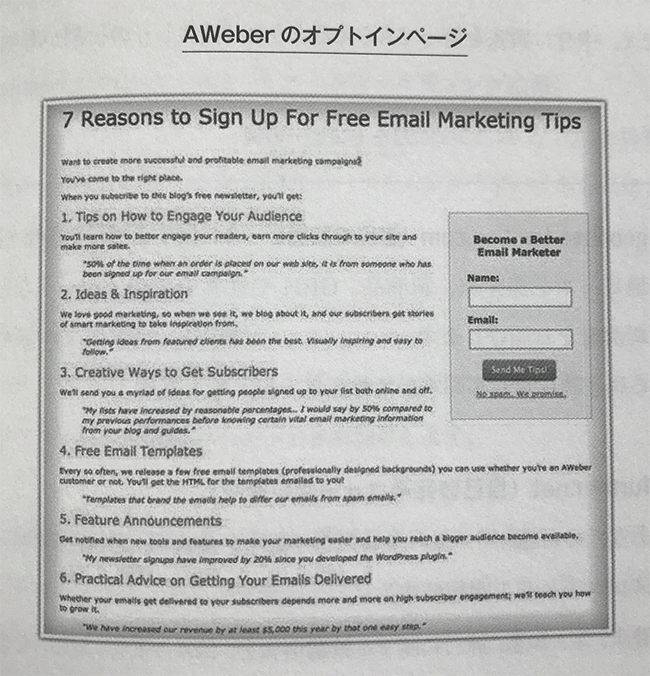

webならではのコピー。この辺りで効果が出せるのなら(自社サイトをアップデート済み)、時間をかけずに意味のある対策ができる。これはwebを専門にしてない場合、なかなか上手くやれないポイントのひとつになるだろう。

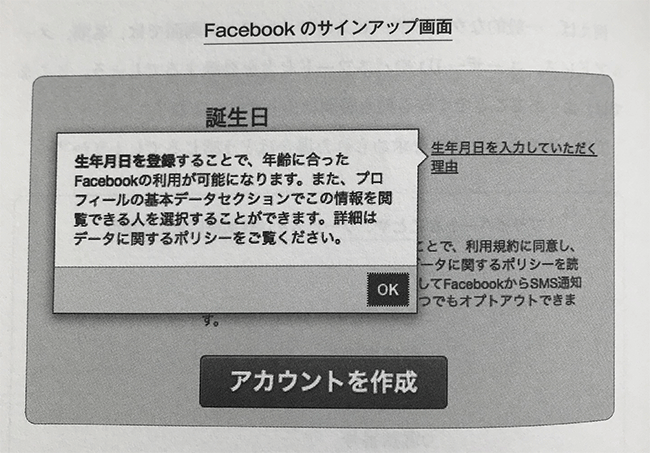

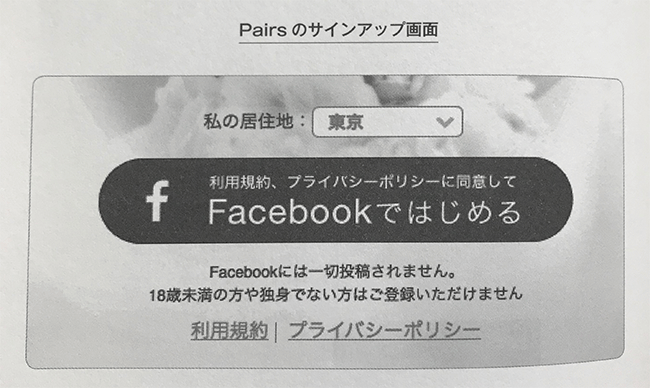

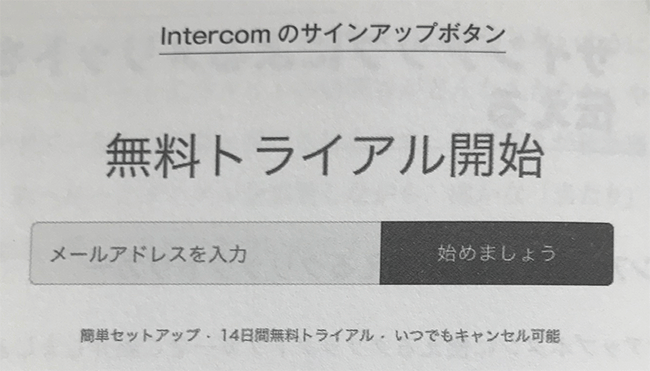

考えてみれば、○日間保証や無料、いつでも退会可能、fbにシェアされないなどは、クリックをする自分自身の動機付けになっていた。これらを使わない手はない。

購入完了前に「ありがとう」の文字